2025年10月4日から13日に、一宮市博物館において、一宮写真協会主催の選抜写真展が開催されます。

一宮写真協会の主催者で写真家、夫馬勲氏とお会いする機会があり、2年前から参加させていただいております。今年は、かねてから発案していた尾州人目録(ビーストリスト)を初めて展示させていただきました。

尾州人目録(ビーストリスト)とは

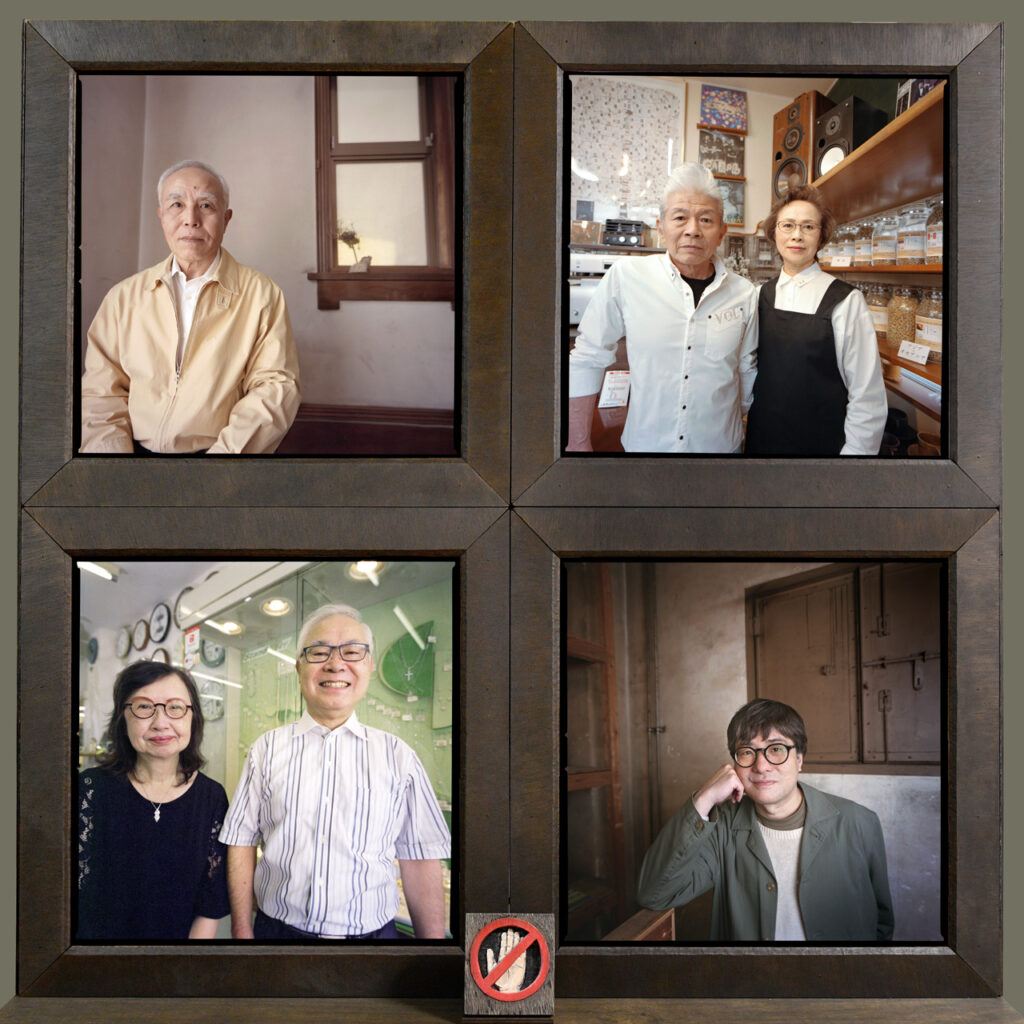

僕の住む一宮市は、昔から尾張の国とされ、周辺一帯を尾州と呼び、主要産業である繊維業界では、尾州ブランドを展開しています。これまで、地元を題材にした写真の作品を撮っており、次は、尾州地域に関係する人々の肖像写真を収集していきたいと考えました。尾州の範囲は、繊維業界が栄えていた頃に何千棟も建てられたであろう、ノコギリ屋根の工場があった範囲と考え、北は岐阜市、各務原市、東は犬山市、江南市、北名古屋市、南は津島市、西は養老町あたりのエリアとしています。実際は、自分の身の回り、生活圏でお願いし続けて、ご紹介いただいて範囲を広げていこうと考えております。今回は、4組のビーストです。

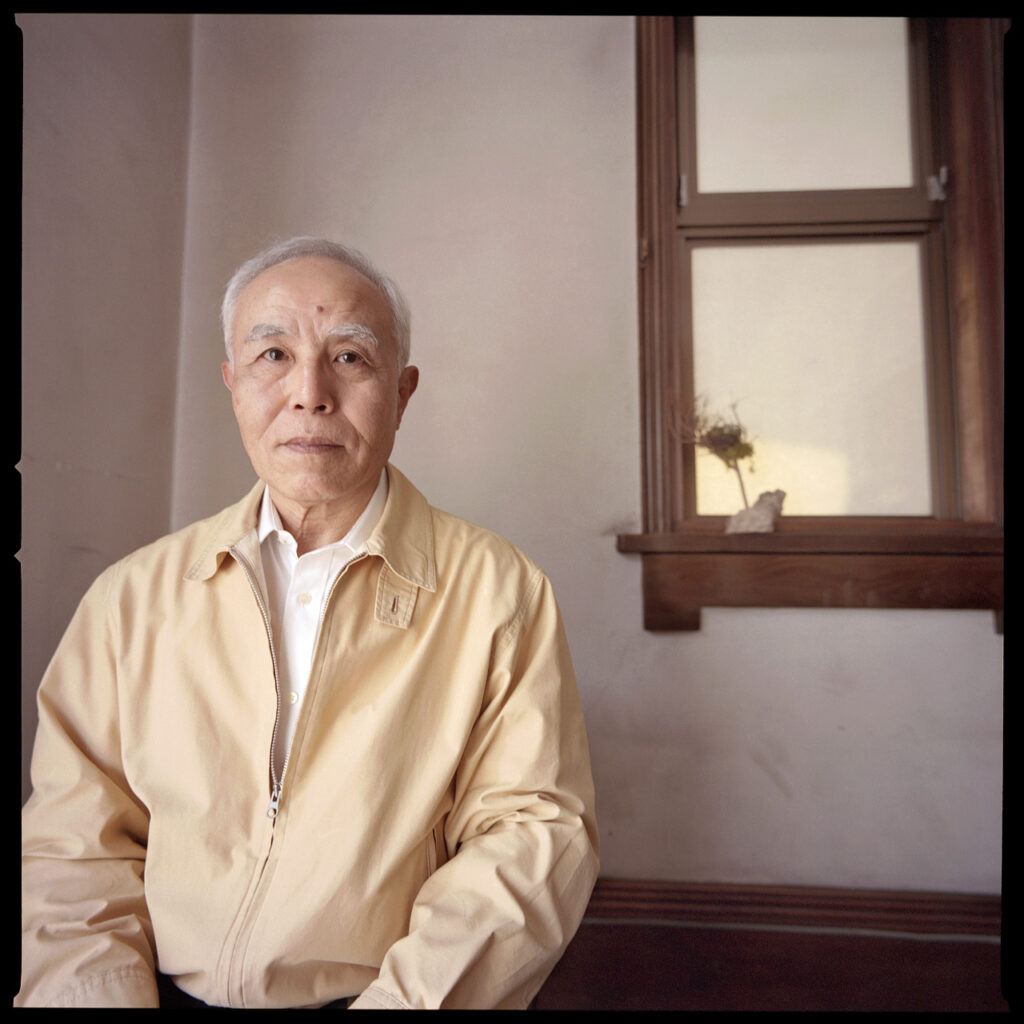

【左上】レンタルスペース 惣sow 田内様

ノコギリノコドウという作品群をグループ展にて展示した会場が、一宮市起(おこし)にある、レンタルスペース惣sowでした。主宰者の田内様は、以降の展覧会にお越しいただき、何か面白い企画が出来れば、とお話をしていた中で、僕のメンターの、あるお方様の後押しを頂き、田内様とその邸宅の写真撮影をさせてもらっています。レンタルスペース惣SOWは、和と洋のお屋敷を有する魅力的な空間です。この写真は、洋館の一室に差し込む穏やかな光で、撮影しています。

【右上】珈琲豆家マエムラコーヒー ご主人と奥様

新型コロナの影響で、外出できなくなった2020年。そのころ僕は一宮の喫茶店を題材に写真を撮る準備をしていました。お店の雰囲気やコーヒーの味を確かめながら、喫茶店巡りをしていたのです。街の様子も、人々の意識も、僕の意欲も、すべてが変化し、喫茶店を写真に撮ることを断念した頃、自分でコーヒーを淹れることを覚えました。喫茶店を回っているうちに、自分なりにコーヒーの味が分かる気がして、コーヒーを飲むこと自体が楽しくなっていたのでした。自宅の近くに数件あるコーヒー豆の店をめぐり、圧倒的なこだわりを感じるマエムラさんを利用するようになりました。品質がダイレクトに味に反映されて、どの豆も美味しく、いつしか週末に家族でマエムラさんの豆で淹れたコーヒーを飲んで団欒するのが、大切な習慣になりました。我が家の生活に欠かせないアイテムになっているのです。ご主人のエピソードですが、以前僕の写真展にお越しいただいた時、写真の黒の締まりが良いとお褒めをいただいたことがあります。プリント制作で僕自身とても大切にし、慎重に決めている黒の締まりを、豆の焙煎具合で培った色を見極める眼力に認めてもらえたのです。異業種の方であるがゆえに、より説得力があって、とてもうれしく思ったのです。今回のプリントは、きちんと黒がつぶれず、締まっているでしょうか?

一宮市スペシャルティーコーヒー専門焙煎店「珈琲豆家 マエムラコーヒー」

【左下】ムラセ時計店 村瀬三郎様 奥様

昨年夏、一宮市本町商店街の写真を撮影しました。昨年秋で行われる、おいち祭りで展示される写真でした。諸事情で、商店街でお商売をされている方々のポートレイトを撮影したのですが、ご活用いただけず、お蔵入りしている中の一枚です。一宮市本町商店街は、1丁目から4丁目まで連なり、ムラセ時計店は1丁目、真清田神社に近い北側に位置しております。ご主人の村瀬三郎様には、1丁目の方々の撮影の取りまとめをしていただき、たいへんお世話になりました。店内で奥様と一緒に撮影させていただきました。画面からあふれ出る穏やかな雰囲気。後ろに写る数々の時計は、このお店の中でだけは、ゆっくり動いているのかもしれない。

本町商店街の昔と今(おいち祭りで使われた冊子など)

【右下】建築設計事務所主宰 栗本真壱様

僕が本格的に写真作品を発表した2017年から何度もお世話になり、作品を展示する機会をいただいたアーキテクトの栗本真壱さんです。前述の田内様邸、レンタルスペース惣sowでのグループ展の企画に招待いただいたのをはじめ、栗本さんの運営するアートスペース、書庫と〇〇(一宮駅近くの Re-Tail【リテイル】内)での写真展とワークショップを経験させていただきました。建築事務所を主宰されている傍ら、現在開催中の国際芸術祭「あいち2025」のアーキテクトを務めておられます。常に精力的な活動をこなされる、僕の怠惰な心に活をいただける存在。スーパーマンです。

写真の裏話(今後の希望的展開)

ご来場いただいた方は、展示した4枚の写真がデジタルカメラで撮影したものではないことに、気づくことと思います。プリントの出力には、デジタルデータで入稿して印刷いただいておりますが、フィルムカメラを使った写真ですので、最新のデジカメで出力されるようなエッジの効いた画像ではない。少し曖昧さが残った印象だと思います。プリントの展示方法も、裏打ちをせず、紙の上に像が乗っている感じがわかるようにしています。少し凹凸が残る感じです(思わず触ってみたくなりそうな感じなので、注意書きを作ってみました)。

少しあいまいな印象といっても、適当なプロセスで、いい加減に仕上げるのではなく、今持っているカメラであったり、スキャナーだったりの能力を最大限に引き出す努力は継続して取り組みます。コツコツと25年くらい使っているお気に入りのカメラで、身近な人々を撮り続けたいと思っています。